什麼是主動脈瓣膜狹窄?會有那些症狀?

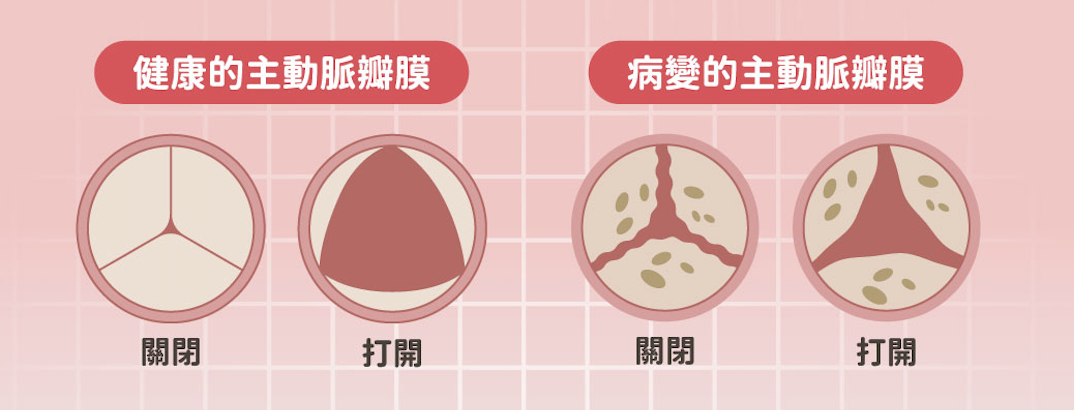

主動脈瓣膜由3片瓣葉組成,位在心臟和主動脈交接處,是左心室推送新鮮血液進入主動脈時,一定要通過的一道單向閘門。

主動脈瓣膜如果硬化、變得肥厚,瓣膜無法完全打開,使血液流經的路徑變窄,就稱為「主動脈瓣膜狹窄」。

主動脈瓣膜狹窄症狀與發生原因?會有些風險?

主動脈瓣膜之所以會「卡住」,最常見原因是隨著人體老化,血液中的鈣質日積月累沉積在瓣葉或瓣膜環(瓣葉和心室壁相連處)上,導致瓣膜組織變硬、變厚,這也是為什麼主動脈瓣膜狹窄大多好發於65歲以上長者的原因。

另外,如果患者感染細菌或真菌等微生物,這些病原體若是突破免疫系統的防線,長驅直入到達心臟,附著在瓣膜上,也可能破壞瓣膜組織。

瓣膜變狹窄後,心臟收縮時會有一部分血液被攔住無法送出,堆積在心室內,因此會增加心臟的負荷,久而久之造成心臟過勞,引發胸悶、心律不整或胸痛,甚或惡化成心臟衰竭。

同時身體也會因為供血量減少、血液循環變差,出現其他不舒服症狀,例如呼吸急促、疲倦、頭暈、感到體力變差、下肢水腫等。

主動脈瓣膜狹窄如何檢查?有那些檢查方式?

到診所或醫院就醫時,醫師如果使用聽診器,通常便能從心雜音初步判斷是不是需要進一步檢查。

一般來說,醫師會先安排心臟超音波檢查,好處是非侵入性、安全且無副作用。藉由高頻音波進入不同密度的器官組織時,會發生反彈的物理現象,儀器收集反彈的聲波,透過電腦程式即時組合成影像,讓醫師能在螢幕上「看見」主動脈瓣膜是否出了問題。主動脈瓣狹窄會使心臟每一次搏動能送出的血液量變少,為了供給身體足夠血液,經常會導致心室肌肉增厚,使心臟體積變大。胸部X光攝影,還有心電圖檢查都可以用來評估心臟肥大的狀況。

主動脈瓣膜狹窄症狀如何治療?需要開刀治療嗎?

輕微的主動脈瓣膜狹窄通常不必治療,定期追蹤即可。如果有一些不適症狀出現,可以經醫師診斷後,開立藥物治療,例如使用乙型阻斷劑紓緩心跳過速症狀,或是服用利尿劑將積聚在體內的水分排出,避免水分過多造成心臟負擔等。

不過,主動脈瓣膜狹窄仍有潛在的風險,因為其症狀是漸進式的,彷彿溫水煮青蛙,而且容易和老化的各種表徵混為一談,例如體力變差、精神不濟等,當事人可能輕忽不以為意。一旦出現心絞痛、昏倒等症狀,瓣膜往往已經損壞得很厲害。根據統計,萬一主動脈瓣膜狹窄已經惡化到導致心臟衰竭,如果沒有好好治療,病人的2年死亡率約30-50%,死亡率比許多種癌症還高,也有少數病人可能無預警猝死。

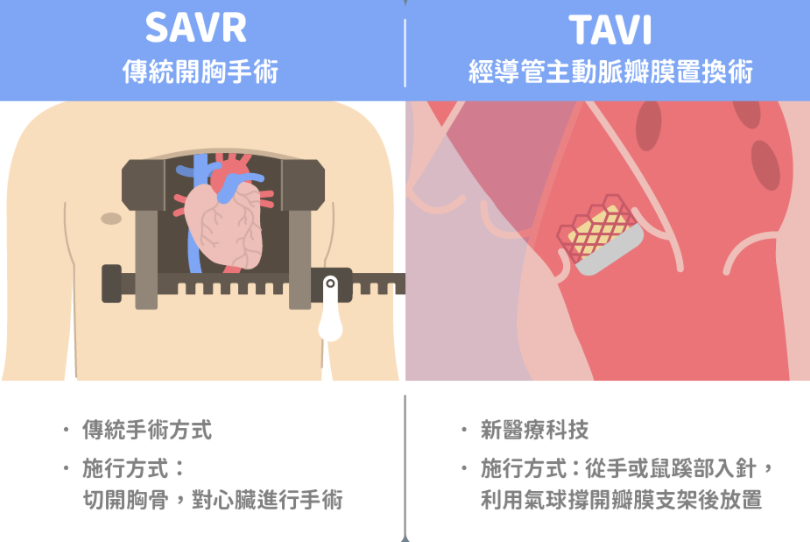

目前唯一經過大型臨床試驗驗證,能有效治療成人嚴重主動脈瓣膜狹窄的方法,是主動脈瓣膜置換手術。顧名思義,這種手術是開刀替換上新的人工瓣膜。

以往傳統的瓣膜置換手術必須打開胸口、使心臟停止,接著修剪損壞的瓣膜,將人工瓣膜縫合回原位。不但手術傷口大、復原較慢,對於中老年患者尤其是一種相對高風險的手術。現階段在心臟醫學領域,則已經克服技術上的難關,病人多了不必開心的選擇,稱為「經導管主動脈瓣膜置換術(TAVI)」,簡略來說,只需要在大腿內側穿刺一個小傷口,將人工瓣膜經由一根軟式導管,循著血管推進到心臟,就能以人工瓣膜取代已不堪使用的舊瓣膜。